Понятие управленческой информации

Информация представляет собой отражение в сознании человека характеристик окружающего мира, зафиксированное впоследствии на материальных и иных носителях. Она имеет количественные и качественные характеристики, может воспроизводиться, покупаться и продаваться.

Под управленческой информацией понимается совокупность сведений, о процессах, протекающих внутри организации и в ее окружении, уменьшающих неопределенность управления и принятия решений.

Поэтому управленческая деятельность начинается со сбора, накопления и переработки информации, составляющей ее основу. Если необходимые для управления сведения в составе информации отсутствуют, она является познавательной; если же сообщения вообще не несут информации, они называются «шумом».

Потребность в управленческой информации определяется содержанием и повторяемостью решаемых задач; пониманием их людьми; имеющимися у последних знаниями, опытом, образованием — чем они выше, тем меньше сотрудники нуждаются в дополнительной информации.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Информацию можно классифицировать по ряду позиций, в частности:

- по носителям (электронные, вещественные и т.п.);

- по направлению движения (входящая и исходящая);

- по источнику (внешняя и внутренняя);

- по содержанию (экономическая, правовая, техническая и пр.);

- по спектру применимости (одноцелевая связана с решением одной конкретной проблемы; многоцелевая — нескольких различных);

- по назначению (отчетная служит для анализа; оперативная — для корректировки деятельности организации; отчетная информация бывает статистической, собираемой в определенные сроки в стандартной форме и частично предоставляемой государственным органам, и не статистической);

- по возможности закрепления и хранения (фиксируемая на носителях информация может храниться практически бесконечно, не подвергаясь при этом искажению, свидетельством чего являются наскальные надписи и рисунки; не фиксируемая хранится некоторое время в памяти людей, а затем постепенно стирается и исчезает);

- по роли в управлении (основная информация имеет важное значение; вспомогательная самостоятельного значения не имеет);

- по степени готовности для использования (первичная информация представляет собой совокупность несистематизированных данных, полученных непосредственно из их источника и содержащих много лишнего, ненужного; промежуточная информация несет сведения, прошедшие через процесс предварительной «очистки» и систематизации, позволяющий решить вопрос о конкретных направлениях и способах их дальнейшего использования; конечная информация дает возможность принимать обоснованные управленческие решения; промежуточная и конечная информация является, таким образом, вторичной, производной);

- по степени важности (особо важная, включающая сведения, необходимые для выполнения задачи, например, указания, предписания, инструкции; желательная, без которой, однако, можно обойтись — об итогах работы, перспективах на будущее, внутренней жизни и т.п.);

- по полноте (частичная информация может использоваться лишь в совокупности с другой; комплексная дает всесторонне исчерпывающие сведения об объекте и позволяет непосредственно принимать любые решения);

- по предназначению (универсальная информация необходима для решения любых задач; функциональная — родственных; индивидуализированная — данной, конкретной, уникальной проблемы);

- по характеру потребления (постоянная информация требуется в неизменной форме в течение длительного времени, например, законодательные акты, нормативы; она фиксируется на более стойких носителях и должна быть общедоступной; переменная используется в течении короткого срока, а часто бывает одноразовой);

- по степени надежности (достоверная и вероятностная информация; характер последней может быть обусловлен принципиальной невозможностью получить от существующего источника надежные сведения, поскольку имеющиеся методы, не позволяют это сделать; неизбежными искажениями при их передаче, заведомым распространением изначально ложных сведений);

- по способам распространения (устная, письменная и комбинированная информация); форма передачи информации оказывает большое психологическое воздействие, например, устная информация, как правило, эффективнее письменной.

Специфической разновидностью управленческой информации являются слухи. Они представляют собой продукт творчества людей, пытающихся объяснить сложную эмоционально значимую для них ситуацию при отсутствии или недостатке официальных сведений. При этом, исходная версия, кочуя от одного работника к другому, дополняется и корректируется до тех пор, пока не сформируется вариант, в целом устраивающий большинство. Достоверность этого варианта зависит не только от истинности исходного, но от потребностей и ожиданий аудитории, а поэтому может колебаться в диапазоне от 0 до 80—90%.

Поскольку большинство людей склонно считать, что слухи исходят из источников, достойных доверия, руководство организаций на Западе часто применяют их для распространяя сведений, которые по тем или иным причинам не могут быть преданы официальной огласке. В то же время доверием людей слухам пользуются и участники конфликтов, стремящиеся недобросовестными приемами склонить окружающих на свою сторону.

Работники представляют ложную информацию также из желания показать себя с лучшей стороны, скрыть ошибки, застраховаться от возможных конфликтных ситуаций и неприятностей. Причинами этого могут быть: неразумные распоряжения и излишняя строгость руководства, его чрезмерное вмешательство в выполняемую работу, излишне жесткий контроль, стремление руководителей сваливать вину на подчиненных; отсутствие регламентов, критериев достоверной информации, неэффективность системы ее проверки и оценки.

Исследования показывают, что от 50 до 90% рабочего времени менеджер тратит на обмен информацией, происходящий в процессе совещаний, собраний, бесед, встреч, переговоров, приема посетителей и пр. И это — жизненная необходимость, поскольку информация сегодня превратилась в важнейший ресурс социально-экономического, технического, технологического развития любой организации.

Без информации невозможна совместная работа в условиях разделения труда. Обладание информацией означает обладание реальной властью, и поэтому лица, причастные к ней, стремятся ее утаивать, чтобы впоследствии на ней спекулировать — ведь нехватка информации, как впрочем и избыток ненужной, дезориентирует любую хозяйственную деятельность.

Существует прямая связь между информированностью и степенью удовлетворения трудом. Так, хорошо информированные сотрудники довольны своей работой в 68 случаях из 100, а плохо информированные — только в 41.

[ Источник]

Управленческая информация — основа эффективной работы менеджера

Глобальные изменения в сфере информационных технологий, произошедшие за последние несколько десятилетий, превратили информационный ресурс любой организации в ее главное богатство, а владение соответствующей информацией — обязательным условием эффективного управления.

Управленческая информация — это комплекс знаний, которые использует менеджер в процессе разработки и принятия управленческих решений. Данная информация может быть как объективной (документы, подтвержденные факты), так и субъективной (предположения, суждения, мнения).

Среди основных характеристик управленческой информации выделяют следующие:

- объем — избыточность, достаточность и недостаточность информации;

- достоверность — зависит от принципов документооборота в организации и времени прохождения информации к получателю;

- стоимость — определяется уровнем затрат ресурсов, необходимых для принятия обоснованного управленческого решения;

- насыщенность — баланс между полезной (относится непосредственно к объекту управления) и фоновой (служит для лучшего восприятия полезной) информацией;

- открытость — возможность предоставления информации заинтересованным группам лиц, с которыми предприятие взаимодействует в процессе своей работы;

- ценность — степень соответствия информации ценностным ориентирам функционирования организации.

Следует отметить, что информация и данные — это разные понятия. Данные формируются из набора случайных несвязанных фактов, которые регистрируются на различных носителях. Когда же эти данные отбираются, систематизируются и обобщаются, получается информация.

Специалисты определили 4 способа выработки управленческой информации:

- Самонаблюдение — собственные источники информации менеджера: образование, квалификация и опыт, приобретенные знания.

- Взаимодействие — общение с людьми, в процессе которого происходит взаимный обмен полезной информацией.

- Сообщения — письма, отчеты, внутренняя документация и специально организованные исследования.

- Анализ — выработка информации путем использования методов и экономико-математических моделей принятия управленческих решений.

Управляя информацией и преобразовывая ее в базу корпоративных знаний организации, менеджеру не стоит забывать о том, что все информационные источники в определенной степени зависят от человеческого фактора. Чтобы факты не превратились в суждения, а отвечали основным принципам эффективной управленческой информации, данные должны обрабатываться на месте их возникновения. Следовательно, необходимо сформировать перечень источников, из которых будут поступать требуемые данные.

[ Источник]

Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > управленческая информация

13 система кондиционирования воздуха

система кондиционирования воздуха

Совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещениях

[ ГОСТ 22270-76]

система кондиционирования воздуха

Совокупность технических средств для обработки и распределения воздуха, а также автоматического регулирования его параметров с дистанционным управлением всеми процессами

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

система кондиционирования воздуха

Комбинация всех компонент, необходимых для обработки воздуха, в процессе которой осуществляется контроль или понижение температуры, возможно, в комбинации с контролем вентиляции, влажности и чистоты воздуха.

[ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕТА И СОВЕТА от 16 декабря 2002 г. по энергетическим характеристикам зданий]

КЛАССИФИКАЦИЯ

-

По назначению

-

Комфортные

-

Технологические

-

Комфортные

-

По способу охлаждения воздуха

- Непосредственного охлаждения (с непосредственным охлаждением воздуха)

- Косвенного охлаждения (с водяным охлаждением воздуха - чиллеры и фанкойлы)

-

По степени централизации

- Центральные

-

Зональные

- Однозональные

-

Мультизональные (VRF-системы)

- Местные

-

По степени использования наружного воздуха

-

По автономности

-

По способу комплектации

-

По конструктивному оформлению

-

Моноблочные

-

Сплит-системы

-

По конструктивному исполнению внутреннего блока

-

По количеству внутренних блоков

-

По конструктивному исполнению внутреннего блока

-

Моноблочные

-

По размещению конденсатора

-

По способу охлаждения конденсатора

- С воздушным охлаждением конденсатора

- С осевыми вентиляторами

- С радиальными вентиляторами

- С водяным охлаждением конденсатора

- С использованием проточной (водопроводной, бросовой) воды

- С использованием оборотной (из градирни) воды

-

По способу управления компрессором

-

По режиму работы

-

По дополнительной комплектации

-

По месту установки

-

По способу подачи воздуха

- С непосредственной подачей воздуха в кондиционируемое помещение

-

С подачей воздуха через воздуховод (канальные)

Классификация систем кондиционирования воздуха

М. Г. Тарабанов, директор НИЦ «ИНВЕНТ», канд. техн. наук, вице-президент НП «АВОК», лауреат премии НП «АВОК» «Медаль имени И. Ф. Ливчака», «Медаль имени В. Н. Богословского», otvet@abok.ru

Общие положения

Краткий, но достаточно полный обзор истории развития кондиционирования воздуха представлен в работе А. И. Липы [1], поэтому отметим только несколько моментов. Родоначальником техники кондиционирования воздуха в ее современном понимании считается американский инженер Виллис Хэвилэнд Кэрриер (Willis Haviland Carrier), который в 1902 году в Нью-Йорке в Бруклинской типографии применил поверхностный водяной воздухоохладитель с вентилятором для получения летом в помещении температуры +26,5 °C и относительной влажности 55 %. Вода охлаждалась в аммиачной холодильной машине. Зимой для увлажнения внутреннего воздуха до 55 % использовался водяной пар от бойлера.

Термин «кондиционирование воздуха» был предложен в 1906 году Стюартом Уорреном Крамером (Stuart Warren Cramer).

В отечественной практике некоторые авторы применяют термин «кондиционирование микроклимата». Заметим, что этот термин отличается от «кондиционирования воздуха», так как включает в себя дополнительные факторы, не связанные с состоянием воздушной среды в помещении (шум, инсоляция и др.).

К сожалению, несмотря на солидный возраст термин «кондиционирование воздуха» не получил четкого определения в современных отечественных нормативных документах. Для устранения этого пробела сформулируем: «Кондиционирование воздуха – это создание и автоматическое поддержание в обслуживаемом помещении или технологическом объеме требуемых параметров и качества воздуха независимо от внутренних возмущений и внешних воздействий». К параметрам воздуха относятся: температура, относительная влажность или влагосодержание и подвижность. Качество воздуха включает в себя газовый состав, запыленность, запахи, аэроионный состав, т. е. более широкий круг показателей, чем термин «чистота», используемый в [2].

Комплекс оборудования, элементов и устройств, с помощью которых обеспечивается кондиционирование воздуха в обслуживаемых помещениях, называется системой кондиционирования воздуха (СКВ).

Приведенное выше определение системы кондиционирования воздуха по смыслу полностью совпадает с определением ASHRAE: «”air-conditioning system” – комплекс оборудования для одновременной обработки и регулирования температуры, влажности, чистоты воздуха и распределения последнего в соответствии с заданными требованиями» [3].

Общепринятого, устоявшегося мнения, что следует включать в состав СКВ, к сожалению, нет.

Так, например, по мнению О. Я. Кокорина [4] СКВ может включать в себя:

- установку кондиционирования воздуха (УКВ), обеспечивающую необходимые кондиции воздушной среды по тепловлажностным качествам, чистоте, газовому составу и наличию запахов;

- средства автоматического регулирования и контроля за приготовлением воздуха нужных кондиций в УКВ, а также для поддержания в обслуживаемом помещении или сооружении постоянства заданных кондиций воздуха;

- устройства для транспортирования и распределения кондиционированного воздуха;

- устройства для транспортирования и удаления загрязненного внутреннего воздуха;

- устройства для глушения шума, вызываемого работой элементов СКВ;

- устройства для приготовления и транспортирования источников энергии, необходимых для работы аппаратов в СКВ.

В зависимости от конкретных условий некоторые составные части СКВ могут отсутствовать.

Однако согласиться с отдельными пунктами предложенного состава СКВ нельзя, так как если следовать логике автора [4], то в состав СКВ должны войти и системы оборотного водоснабжения, водопровода и канализации, ИТП и трансформаторные, которые также необходимы для работы аппаратов в СКВ.

Достаточно полное представление о структуре СКВ дает разработанная во ВНИИкондиционере «Блок-схема системы кондиционирования воздуха» (рис. 1) [5].

Включенные в эту блок-схему подсистемы обработки воздуха по своему функциональному назначению делятся на блоки:

- основной обработки и перемещения: Б1.1 – приемный, Б1.8 – очистки, Б1.2 – сухого (первого) подогрева, Б1.3 – охлаждения, Б1.6 – тепловлажностной обработки, Б1.9 – перемещения приточного воздуха;

- дополнительной обработки и перемещения: Б2.1 – утилизации, Б2.2 – предварительного подогрева, Б2.3 – доводки общей (второй подогрев, дополнительное охлаждение), Б2.4 – зональной доводки, Б2.5 – местной доводки (эжекционные доводчики и др.), Б2.7 – шумоглушения, Б2.8 – перемещения рециркуляционного воздуха;

- специальной обработки: Б5.5 – тонкой очистки;

- воздушной сети: Б4.2 – воздухораспределительных устройств, Б4.3 – вытяжных устройств, Б4.5 – воздуховодов;

- автоматизации – арматуры – Б3.1.

Помимо этих блоков в СКВ может входить система холодоснабжения (снабжение электроэнергией и теплом осуществляется, как правило, централизованно). Ее включение в состав СКВ, видимо, относится к автономным кондиционерам (см. далее).

Для определения состава оборудования, входящего в СКВ, и границ раздела целесообразно воспользоваться делением на разделы, которое сложилось в практике проектирования.

В частности, при выполнении проектов кондиционирования воздуха достаточно серьезных объектов обычно выделяют в самостоятельные разделы: теплоснабжение СКВ; холодоснабжение и холодильные центры; электроснабжение; автоматизация; водоснабжение, в том числе оборотное, канализация и дренаж.

Причем по каждому из разделов составляют свою спецификацию, в которую включено оборудование, материалы и арматура, относящиеся к своему конкретному разделу.

Таким образом, в состав СКВ следует включить:

- УКВ, предназначенную для очистки и тепловлажностной обработки и получения необходимого качества воздуха и его транспортировки по сети воздуховодов до обслуживаемого помещения или технического объема;

- сеть приточных воздуховодов с воздухораспределителями, клапанами и регулирующими устройствами;

- вытяжной вентилятор и сеть вытяжных и рециркуляционных воздуховодов с сетевым оборудованием;

- сеть фреоновых трубопроводов для сплит-систем и VRV-систем с кабелями связи наружных блоков с внутренними;

- фэнкойлы, эжекционные доводчики, моноблоки, холодные и теплые потолки и балки и др. доводчики для охлаждения и (или) нагревания непосредственно внутреннего воздуха;

- оборудование для утилизации теплоты и холода;

- дополнительные воздушные фильтры, шумоглушители и другие элементы.

И даже систему автоматики, входящую в СКВ как бы по определению, целесообразно выделить отдельно, так как ее проектируют инженеры другой специальности, хотя и по заданию так называемых технологов СКВ.

Границей СКВ и систем теплохолодоснабжения можно считать узлы регулирования, а границей электроснабжения и автоматики – электрические щиты и щиты управления, которые в последнее время очень часто делают совмещенными.

Классификация систем кондиционирования воздуха

Проблемам классификации СКВ в большей или меньшей степени уделяли внимание практически все авторы учебников и монографий по кондиционированию воздуха. Вот что написал по этому вопросу известный специалист, доктор техн. наук А. А. Рымкевич [6]: «Анализ иерархической структуры самих СКВ прежде всего требует их классификации и только затем их декомпозиции на подсистемы. …Однако для СКВ, решения которых базируются на учете большого числа данных, разработать такую классификацию всегда сложно. Не случайно в литературе нет единого мнения по данному вопросу, и поэтому многие известные авторы… предложили различные методы классификации».

Предложенная А. А. Рымкеви-чем концепция выбора признаков классификации СКВ сформулирована очень точно, и с ней нельзя не согласиться. Проблема состоит в том, как этой концепцией воспользоваться и какие признаки считать определяющими, а какие вторичными, и как точно сформулировать эти признаки.

В начале восьмидесятых годов прошлого века наиболее полная классификация СКВ была предложена в работе Б. В. Баркалова и Е. Е. Карписа [7].

Основные признаки этой классификации с некоторыми дополнениями использованы и в недавно изданной монографии А. Г. Сотникова [8] и в других работах, однако некоторые формулировки отдельных признаков требуют уточнения и корректировки.

Например, для опытных специалистов не составит труда разделить СКВ на центральные и местные, посмотрим, как признак такого деления сформулирован разными авторами.

Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис пишут [7]: «В зависимости от расположения кондиционеров по отношению к обслуживаемым помеще-ниям СКВ делятся на центральные и местные». А. Г. Сотников [8] считает необходимым дополнить: «Деление на местные и центральные СКВ учитывает как место установки кондиционера, так и группировку помещений по системам», а О. Я. Кокорин уточняет: «По характеру связи с обслуживаемым помещением можно подразделить СКВ на три вида: центральные, местные и центрально-местные. Центральные СКВ характеризуются расположением УКВ в удалении от обслуживаемых объектов и наличием приточных воздуховодов значительной протяженности. Местные СКВ характеризуются расположением УКВ в самом обслуживаемом помещении или в непосредственной близости от него, при отсутствии (или наличии весьма коротких) приточных воздуховодов. Центрально-местные СКВ характеризуются как наличием УКВ в удалении от обслуживаемых объектов, так и местных УКВ, располагаемых в самих помещениях или в непосредственной близости от них».

Трудно понять, что имеется в виду под группировкой помещений по системам и что считается протяженными или весьма короткими воздуховодами. Например, кондиционеры, обслуживающие текстильные цеха на Волжском заводе синтетического волокна, имеют производительность по воздуху до 240 м3/ч и расположены рядом с обслуживаемыми помещениями, то есть непосредственно за стенами, но никто из указанных выше авторов не отнес бы их к местным системам.

Несколько иной признак клас-сификации предложил Е. В. Стефанов [9]: «… по степени централизации – на системы центральные, обслуживающие из одного центра несколько помещений, и местные, устраиваемые для отдельных помещений и располагающиеся, как правило, в самих обслуживаемых помещениях».

К сожалению, и эта формулировка является нечеткой, так как одно большое помещение могут обслуживать несколько центральных кондиционеров, а группу небольших помещений – один местный кондиционер.

Фактически в отечественной практике негласно действовал совсем другой признак классификации: все кондиционеры, выпускавшиеся Харьковским заводом «Кондиционер», кроме шкафных, считались центральными, а все кондиционеры, выпускавшиеся Домодедовским заводом «Кондиционер», кроме горизонтальных производительностью 10 и 20 тыс. м3/ч, – относились к местным.

Конечно, сегодня такое деление выглядит смешным, а между тем в нем был определенный здравый смысл.

Известно, что в местных системах используются готовые агрегаты полной заводской сборки обычно шкафного типа со стандартным набором тепломассообменного оборудования с уже готовыми, заданными заранее техническими характеристиками, поэтому местные УКВ не проектируют, а подбирают для конкретного обслуживаемого помещения или группы небольших однотипных помещений.

Максимальная производительность местных систем по воздуху обычно не превышает 20–30 тыс. м3/ч.

Центральные кондиционеры могут быть также полной заводской сборки или собираются на месте монтажа, причем технические характеристики всех элементов, включая воздушные фильтры, вентиляторы и тепломассообменное оборудование, задаются производителями в очень широких пределах, поэтому такие кондиционеры не подбирают, а проектируют, а затем изготавливают в соответствии с бланком-заказом для конкретного объекта.

Обычно центральные кондиционеры собирают в виде горизонтальных блоков, причем производительность таких кондиционеров по воздуху значительно больше, чем у местных и достигает 100–250 тыс. м3/ч у разных фирм-производителей.

Очевидно, что отмеченные признаки относятся к УКВ, но их можно использовать и для классификации СКВ, например, СКВ с центральной УКВ – центральная СКВ, а с местной УКВ – местная СКВ. Такой подход не исключает полностью признаки, предложенные другими авторами, а дополняет их, исключая некоторые неопределенности, типа протяженности воздуховодов и др.

Для дальнейшей классификации СКВ рассмотрим схему ее функционирования.

На параметры внутреннего воздуха в обслуживаемом помещении или технологическом объеме оказывают воздействие внутренние возмущения, то есть изменяющиеся тепло- и влаговыделения, а также внешние факторы, например, изменение температуры и влагосодержания наружного воздуха, воздействие на остекленный фасад прямой солнечной радиации в разное время суток и др.

Задача СКВ состоит в том, чтобы улавливать и своевременно устранять последствия этих возмущений и воздействий для сохранения параметров внутреннего воздуха в заданных пределах, используя систему автоматического регулирования и необходимый набор оборудования (воздухоохладители, воздухонагреватели, увлажнители и др.), а также источники теплоты и холода.

Поддерживать требуемые параметры внутреннего воздуха можно изменяя параметры или расход приточного воздуха, подаваемого в помещение извне, или с помощью аппаратов, установленных непосредственно в помещении, так называемых доводчиков.

Сегодня в качестве доводчиков используют внутренние блоки сплит-систем и VRV-систем, фэнкойлы, моноблоки, охлаждаемые потолки и балки и другие элементы.

К сожалению, в классификации [7] вместо понятия «доводчики» используется понятие «водовоздушные СКВ», а в классификации [8] дополнительно вводится термин «водо- и фреоновоздушная СКВ». С подобными предложениями нельзя согласиться в принципе, так как их авторы вольно или невольно присваивают сплит-системам или фэнкойлам статус систем кондиционирования воздуха, которыми они не являются и, естественно, не могут входить в классификацию СКВ, поскольку являются всего лишь местными охладителями или нагревателями, то есть не более чем доводчиками.

Справедливости ради отметим, что Б. В. Баркалов начинает описание центральных водовоздушных систем очень точной фразой: «В каждое помещение вводится наружный воздух, приготовленный в центральном кондиционере. Перед выпуском в помещение он смешивается с воздухом данного помещения, предварительно охлажденным или нагретым в теплообменниках кондиционеров?доводчиков, снабжаемых холодной и горячей водой». Приведенная цитата показывает, что автор хорошо понимает неопределенность предложенного им признака классификации и поэтому сразу поясняет, что он имеет в виду под центральными водовоздушными системами.

Системы без доводчиков могут быть прямоточными, когда в помещение подается обработанный наружный воздух, и с рециркуляцией, когда к наружному воздуху подмешивают воздух, забираемый из помещения. Кроме того, технологические СКВ, обслуживающие помещения или аппараты без пребывания людей, могут работать без подачи наружного воздуха со 100 % рециркуляцией. В зависимости от алгоритма работы СКВ различают системы с постоянной рециркуляцией, в которых соотношение количества наружного и рециркуляционного воздуха во время работы не изменяется, и СКВ с переменной рециркуляцией, в которых количество наружного воздуха может изменяться от 100 % до некоторого нормируемого минимального уровня.

Кроме того, системы с рециркуляцией могут быть одновентиляторными и двухвентиляторными. В первых системах подача приточного воздуха в помещение, а также забор наружного и рециркуляционного воздуха осуществляется приточным вентилятором УКВ. Во втором случае для удаления воздуха из помещения и подачи его на рециркуляцию или на выброс применяют дополнительный вытяжной вентилятор.

Независимо от схемы компоновки и устройства отдельных элементов СКВ подразделяют также по их назначению. Многие авторы делят СКВ на комфортные, технологические и комфортно-технологические. Более удачной и полной представляется классификация СКВ по назначению на эргономической основе, разработанная ВНИИкондиционером [5].

Определено, что СКВ могут выполнять одну из трех функций обслуживания: машин; машин + людей; людей.

1-я группа (символ «машина») определена как технологические СКВ. СКВ этой группы обслуживают технологические аппараты, камеры, боксы, машины и т. п., то есть применяются в тех случаях, когда условия воздушной среды диктуются обеспечением работоспособности технологического оборудования. При этом параметры воздушной среды могут отличаться от тех, которые определяются санитарно-гигиеническими нормами.

1-я группа имеет две модификации:

- Подгруппа 1–1 включает в себя кондиционируемые объекты, полностью исключающие возможность пребывания в них человека, то есть это системы технологического охлаждения, обдува электронных блоков вычислительных машин, шахты обдува волокна прядильных машин и т. п.

- Подгруппа 1–2 включает в себя кондиционируемые объекты: технологические аппараты (машины, камеры, боксы) и помещения с особыми параметрами воздушной среды (калориметрического, экологического и другого назначения), в которых человек отсутствует или находится эпизодически (для снятия показаний приборов, изменения режима работы и т. д.).

Если для группы 1–1 отсутствуют какие-либо ограничения по параметрам и составу воздушной среды, то для объектов подгруппы 1–2 газовый состав воздушной среды должен находиться в пределах, установленных ГОСТ.

2-я группа (символ «машина + человек») определена как технологически комфортные СКВ. СКВ этой группы обслуживают производственные помещения, в которых длительно пребывают люди.

2-я группа имеет три модификации:

- Подгруппа 2–1. Технологически комфортные СКВ обеспечивают условия нормального осуществления технологических процессов как для производств, в которых затруднено или практически невозможно получение продукции без поддержания определенных параметров воздушной среды, так и для производств, в которых колебания параметров воздуха существенно влияют на качество продукции и величину брака.

- Для этих помещений СКВ устраивается в первую (и основную) очередь по требованиям технологии, однако в связи с наличием в этих помещениях людей, параметры КВ устанавливают с учетом требований санитарно-гигиенических норм.

- Подгруппа 2–2. СКВ создаются для исключения дискомфортных условий труда при тяжелых режимах работы людей (кабины крановщиков мостовых кранов металлургических заводов и ТЭЦ, кабины строительно-дорожных машин и т. д.). Производственные или экономические аспекты для этих установок имеют второстепенное значение.

- Подгруппа 2–3. СКВ обеспечивают в производственных помещениях комфортные условия труда, способствующие повышению производительности труда, улучшению проведения основных технологических режимов, снижению заболеваемости, уменьшению эксплуатационных затрат и т. п.

3-я группа (символ «люди») определена как комфортные СКВ, обеспечивающие санитарно-гигиенические условия труда, отдыха или иного пребывания людей в помещениях гражданских зданий, то есть вне промышленного производства.

Эта группа имеет две модификации:

- Подгруппа 3–1. СКВ обслуживают помещения общественных зданий, в которых для одной части людей пребывание в них кратковременно (например, покупатели в универмаге), а для другой – длительно (например, продавцы в этом же универмаге).

- Подгруппа 3–2. СКВ обеспечивают оптимальные условия пребывания людей в жилых помещениях.

В классификацию ВНИИконди-ционера необходимо ввести еще одну группу – медицинские СКВ. Очевидно, что СКВ, обслуживающие операционные, реанимационные или палаты интенсивной терапии, никак нельзя считать комфортными, а чтобы отнести их к технологическим, надо в качестве «машины» рассматривать самого человека, что просто глупо.

Медицинские СКВ должны иметь две подгруппы:

- Подгруппа 4–1. СКВ обслуживают операционные, реанимационные и т. п. помещения.

- Подгруппа 4–2. СКВ обеспечивают требуемые параметры воздуха в палатах, кабинетах врачей, процедурных и т. п.

Для завершения классификации СКВ рассмотрим еще несколько признаков.

По типу системы холодоснабжения различают автономные и неавтономные СКВ. В автономных источник холода встроен в кондиционер, в неавтономных – источником холода является отдельный холодильный центр. Кроме того, в автономных кондиционерах в воздухоохладитель может подаваться кипящий хладон или жидкий промежуточный хладоноситель (холодная вода, растворы). Заметим, что на многих объектах мы использовали схему с подачей хладона в воздухоохладитель центрального кондиционера от расположенной рядом холодильной машины или внешнего блока VRV.

По способу компенсации изменяющихся тепловых и (или) влажностных возмущений в обслуживаемом помещении различают СКВ с постоянным расходом воздуха (CAV) – системы, в которых внутренние параметры поддерживают изменяя температуру и влажность приточного воздуха (качественное регулирование), и системы с переменным расходом воздуха (VAV) – системы с количественным регулированием.

По числу воздуховодов для подачи кондиционированного воздуха в помещенияСКВ делятся на одноканальные и двухканальные, при этом приточный воздух в каждом канале имеет разную температуру и влажность, что позволяет, изменяя соотношение приточного воздуха, подаваемого через каждый канал, поддерживать требуемые параметры в обслуживаемом помещении.

По числу точек стабилизации одноименного параметра (t; φ)в большом помещении или группе небольших помещений различают одно- и многозональные СКВ.

–это СКВ с местными доводчиками. В этих СКВ центральная или местная УКВ подает в помещение санитарную норму наружного воздуха, даже не обязательно обработанного, а местные доводчики обеспечивают поддержание в помещении требуемых параметров воздуха (температуры, относительной влажности и подвижности).

Сегодня в качестве местных доводчиков применяют: внутренние блоки сплит-систем или VRV-систем; фэнкойлы (двух- или четырехтрубные); моноблоки (напольные, потолочные или настенные); эжекционные доводчики; местные увлажнители воздуха; охлаждаемые и нагреваемые потолки; охлаждающие балки (пассивные и активированные).

Все указанные доводчики сами по себе не являются кондиционерами, хотя их и называют так продавцы оборудования.

Известно, что некоторые фирмы работают над созданием, например, фэнкойлов или сплит-систем, подающих в помещение наружный воздух. Но, если это и произойдет в массовом масштабе, то ничего страшного с классификацией не случится, просто это оборудование получит статус местных кондиционеров.

Блок-схема рассмотренной классификации СКВ приведена на рис. 2.

Помимо рассмотренных признаков в схему на рис. 2 включен еще один: наличие утилизаторов теплоты и холода, которые могут быть как в центральных, так и в местных СКВ. Причем необходимо различать системы утилизации типа воздух-воздух, к которым относятся схемы с промежуточным теплоносителем, с пластинчатыми теплообменниками* и с регенеративными вращающимися и переключаемыми теплообменниками, а также системы утилизации теплоты оборотной воды и теплоты обратного теплоносителя систем централизованного теплоснабжения и систем технологического жидкостного охлаждения.

Литература

- Липа А. И. Кондиционирование воздуха. Основы теории. Совре-менные технологии обработки воздуха. – Одесса: Издательство ВМВ, 2010.

- СНиП 41–01–2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование. М.: Госстрой России. – 2004.

- Англо-русский терминологический словарь по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и охлаждению. М.: Изд-во «АВОК-ПРЕСС», 2002.

- Кокорин О. Я. Энергосберегаю-щие системы кондиционирования воздуха. ООО «ЛЭС». – М., 2007.

- Кондиционеры. Каталог-спра-воч-ник ЦНИИТЭстроймаш. – М., 1981.

- Рымкевич А. А. Системный анализ оптимизации общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. Изд. 1. – М.: Стройиздат, 1990.

- Баркалов Б. В., Карпис Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. Изд. 2. – М.: Стройиздат, 1982.

- Сотников А. Г. Процессы, аппараты и системы кондиционирования воздуха и вентиляции. Т. 1. ООО «АТ». – С.-Петербург, 2005.

- Стефанов Е. В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – С.-Петербург: Изд-во «АВОК-Северо-Запад», 2005.

[ http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5029]

Тематики

EN

DE

FR

Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > система кондиционирования воздуха

14 fault

- ток повреждения

- сверхток

- сброс

- сбой

- разлом

- повреждение (цепи, линии, устройства)

- повреждение (во взрывозащите)

- повреждение

- ошибка

- отказ

- ненормальный режим работы

- неисправность

- неисправное состояние

- нарушение

- короткое замыкание

- дизъюктивное нарушение

- дефект

- выход из строя

- аварийное сообщение

аварийное сообщение

-

Параллельные тексты EN-RU

The system offers diagnostic and statistics functions and configurable warnings and faults, allowing better prediction of component maintenance, and provides data to continuously improve the entire system.

[Schneider Electric]

Система (управления электродвигателем) предоставляет оператору различную диагностическую и статистическую информацию и позволяет сконфигурировать предупредительные и аварийные сообщения, что дает возможность лучше планировать техническое обслуживание и постоянно улучшать систему в целом.

[Перевод Интент]

Various alarm notifications are available to indicate a compromised security state such as forced entry and door position.

[APC]

Устройство может формировать различные аварийные сообщения о нарушении защиты, например, о несанкционированном проникновении или об изменении положения двери.

[Перевод Интент]

Тематики

EN

выход из строя

—

[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

выход системы из строя

вследствие отказа аппаратного или программного обеспечения либо средств связи

[Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию. © 1998-2007 гг., Э.М. Пройдаков, Л.А. Теплицкий. 13,8 тыс. статей.]

выход из строя

-

[Интент]

Единичные выходы из строя в процессе испытаний элементов электронной техники (микросхем, электровакуумных и полупроводниковых приборов, конденсаторов, резисторов, кварцевых резонаторов и т.д.), а также ламп накаливания и предохранителей не могут служить основанием для прекращения испытаний, если это не вызвано недостатком конструкции прибора.

При повторных выходах из строя тех же элементов испытания следует считать неудовлетворительными.

[ ГОСТ 24314-80]

При выходе из строя отдельно стоящих вентиляторов на двигателях мельниц, дымососов, мельничных вентиляторов, вентиляторов первичного воздуха и т.д. необходимо при первой возможности, но не позже чем его допускается заводской инструкцией, отключить двигатель 6 кВ для ремонта вентилятора охлаждения двигателя.

[РД 34.20.565]

Судовая электрическая сеть, предназначенная для передачи электроэнергии при выходе из строя линий электропередачи силовой сети или исчезновении напряжения

[ ГОСТ 22652-77]

Тематики

Синонимы

EN

дизъюктивное нарушение

Относительное перемещение частей пластов вдоль плоскости их разрыва (геол.)

[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]

Тематики

EN

короткое замыкание

Случайное или намеренное соединение резистором или импедансом со сравнительно низким сопротивлением двух или более точек в цепи, нормально находящихся под различным напряжением.

Случайное или намеренное низкоимпедансное или низкоомное соединение двух или более точек электрической цепи, нормально находящихся под разными электрическими потенциалами. (вариант компании Интент)

МЭК 60050(151-03-41) [2].

[ ГОСТ Р 50030. 1-2000 ( МЭК 60947-1-99)]

короткое замыкание

Случайный или преднамеренный проводящий путь между двумя или более проводящими частями, принуждающий различия электрических потенциалов между этими проводящими частями становиться равными или близкими к нулю.

Короткое замыкание обычно возникает в аварийном режиме электроустановки здания при повреждении изоляции токоведущих частей, находящихся под разными электрическими потенциалами, и возникновении между этими частями электрического контакта, имеющего пренебрежимо малое полное сопротивление. Короткое замыкание также может быть следствием ошибочных действий, совершаемых персоналом при монтаже и эксплуатации электроустановки здания, когда соединяют между собой проводящие части, которые в нормальном режиме находятся под разными электрическими потенциалами.

Короткое замыкание характеризуется током короткого замыкания, который, многократно превышая номинальный ток электрической цепи, может вызвать возгорание её элементов и явиться причиной пожара в здании. Поэтому в электроустановках зданий всегда проводят мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения короткого замыкания, а также выполняют защиту от короткого замыкания с помощью устройств защиты от сверхтока.

[ http://www.volt-m.ru/glossary/letter/%CA/view/27/]

короткое замыкание

Случайное или преднамеренное соединение двух или более проводящих частей, вызывающее снижение разности электрических потенциалов между этими частями до нуля или значения, близкого к нулю.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005]

короткое замыкание

КЗ

замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима

[Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений]

EN

short-circuit

accidental or intentional conductive path between two or more conductive parts forcing the electric potential differences between these conductive parts to be equal to or close to zero

Source: 151-03-41 MOD

[IEV number 195-04-11]

FR

court-circuit

chemin conducteur accidentel ou intentionnel entre deux ou plusieurs parties conductrices forçant les différences de potentiel électriques entre ces parties conductrices à être nulles ou proches de zéro

Source: 151-03-41 MOD

[IEV number 195-04-11]

Параллельные тексты EN-RU

A short-circuit is a low impedance connection between two conductors at different voltages.

[ABB]

Короткое замыкание представляет собой низкоомное соединение двух проводников, находящихся под разными потенциалами.

[Перевод Интент]

Тематики

- электробезопасность

- электротехника, основные понятия

Синонимы

- КЗ

EN

DE

FR

нарушение

[Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]

EN

fault

Another term for offense.

[Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]

Тематики

EN

неисправное состояние

Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

[ ГОСТ 27.002-89]

[ОСТ 45.152-99]

неисправное состояние

неисправность

По ГОСТ 13377-75

[ ГОСТ 24166-80]

неисправное состояние

Состояние системы тревожной сигнализации, препятствующее реагированию системы на наличие опасности в соответствии с требованиями стандартов.

[ ГОСТ Р 50775-95]

[МЭК 839-1-1-88]

Тематики

- надежность, основные понятия

- ремонт судов

- системы охраны и безопасности

- тех. обсл. и ремонт средств электросвязи

Обобщающие термины

Синонимы

EN

DE

FR

неисправность

отказ в работе

Состояние машины, характеризующееся неспособностью выполнять заданную функцию, исключая случаи проведения профилактического технического обслуживания, других запланированных действий или недостаток внешних ресурсов (например, отключение энергоснабжения).

Примечание 1

Неисправность часто является результатом повреждения самой машины, однако она может иметь место и без повреждения.

Примечание 2

На практике термины «неисправность», «отказ» и «повреждение» часто используются как синонимы.

[ ГОСТ Р ИСО 12100-1:2007]

неисправность

Состояние оборудования, характеризуемое его неспособностью выполнять требуемую функцию, исключая профилактическое обслуживание или другие планово-предупредительные действия, а также исключая неспособность выполнять требуемую функцию из-за недостатка внешних ресурсов.

Примечание - Неисправность часто является следствием отказа самого оборудования, но может существовать и без предварительного отказа.

[ГОСТ ЕН 1070-2003]

неисправность

Состояние технического объекта (элемента), характеризуемое его неспособностью выполнять требуемую функцию, исключая периоды профилактического технического обслуживания или другие планово-предупредительные действия, или в результате недостатка внешних ресурсов.

Примечания

1 Неисправность является часто следствием отказа самого технического объекта, но может существовать и без предварительного отказа.

2 Английский термин «fault» и его определение идентичны данному в МЭК 60050-191 (МЭС 191-05-01) [1]. В машиностроении чаще применяют французский термин «defaut» или немецкий термин «Fehler», чем термины «panne» и «Fehlzusstand», которые употребляют с этим определением.

[ ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003]

Тематики

EN

- abnormality

- abort

- abortion

- breakage

- breakdown

- bug

- defect

- disease

- disrepair

- disturbance

- fail

- failure

- failure occurrence

- fault

- faultiness

- fouling

- health problem

- layup

- malfunction

- problem

- shutdown

- trouble

DE

FR

ненормальный режим работы электротехнического изделия

Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего рабочего значения.

[ ГОСТ 18311-80]

К ненормальным относятся режимы, связанные с отклонениями от допустимых значений величин тока, напряжения и частоты, опасные для оборудования или устойчивой работы энергосистемы.

Рассмотрим наиболее характерные ненормальные режимы.

а) Перегрузка оборудования, вызванная увеличением тока сверх номинального значения. Номинальным называется максимальный ток, допускаемый для данного оборудования в течение неограниченного времени.

Если ток, проходящий по оборудованию, превышает номинальное значение, то за счет выделяемого им дополнительного тепла температура токоведущих частей и изоляции через некоторое время превосходит допустимую величину, что приводит к ускоренному износу изоляции и ее повреждению. Время, допустимое для прохождения повышенных токов, зависит от их величины. Характер этой зависимости показан на рис. 1-3 и определяется конструкцией оборудования и типом изоляционных материалов. Для предупреждения повреждения оборудования при его перегрузке необходимо принять меры к разгрузке или отключению оборудования.

б) Качания в системах возникают при выходе из синхронизма работающих параллельно генераторов (или электростанций) А и В (рис. 1-2, б). При качаниях в каждой точке системы происходит периодическое изменение («качание») тока и напряжения. Ток во всех элементах сети, связывающих вышедшие из синхронизма генераторы А и В, колеблется от нуля до максимального значения, во много раз превышающего нормальную величину. Напряжение падает от нормального до некоторого минимального значения, имеющего разную величину в каждой точке сети. В точке С, называемой электрическим центром качаний, оно снижается до нуля, в остальных точках сети напряжение падает, но остается больше нуля, нарастая от центра качания С к источникам питания А и В. По характеру изменения тока и напряжения качания похожи на к. з. Возрастание тока вызывает нагревание оборудования, а уменьшение напряжения нарушает работу всех потребителей системы. Качание — очень опасный ненормальный режим, отражающийся на работе всей энергосистемы.

в) Повышение напряжения сверх допустимого значения возникает обычно на гидрогенераторах при внезапном отключении их нагрузки. Разгрузившийся гидрогенератор увеличивает частоту вращения, что вызывает возрастание э. д. с. статора до опасных для его изоляции значений. Защита в таких случаях должна снизить ток возбуждения генератора или отключить его.

Опасное для изоляции оборудования повышение напряжения может возникнуть также при одностороннем отключении или включении длинных линий электропередачи с большой емкостной проводимостью.

Кроме отмеченных ненормальных режимов, имеются и другие, ликвидация которых возможна при помощи релейной защиты.

[Чернобровов Н. В. Релейная защита. Учебное пособие для техникумов]

Тематики

- изделие электротехническое

- релейная защита

- электротехника, основные понятия

Синонимы

EN

отказ

Нарушение способности оборудования выполнять требуемую функцию.

Примечания

1. После отказа оборудование находится в неисправном состоянии.

2. «Отказ» является событием, в отличие от «неисправности», которая является состоянием.

3. Это понятие, как оно определено, не применяют к оборудованию объекту, состоящему только из программных средств.

4. На практике термины «отказ» и «неисправность» часто используют как синонимы.

[ГОСТ ЕН 1070-2003]

[ ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003]

[ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007]

отказ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

[ ГОСТ 27.002-89]

[ОСТ 45.153-99]

[СТО Газпром РД 2.5-141-2005]

[СО 34.21.307-2005]

отказ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния машины и (или) оборудования вследствие конструктивных нарушений при проектировании, несоблюдения установленного процесса производства или ремонта, невыполнения правил или инструкций по эксплуатации.

[Технический регламент о безопасности машин и оборудования]

EN

failure

the termination of the ability of an item to perform a required function

NOTE 1 – After failure the item has a fault.

NOTE 2 – "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

NOTE 3 – This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

[IEV number 191-04-01]

NOTE 4 - In practice, the terms fault and failure are often used synonymously

[IEC 60204-1-2006]

FR

défaillance

cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise

NOTE 1 – Après défaillance d'une entité, cette entité est en état de panne.

NOTE 2 – Une défaillance est un passage d'un état à un autre, par opposition à une panne, qui est un état.

NOTE 3 – La notion de défaillance, telle qu'elle est définie, ne s'applique pas à une entité constituée seulement de logiciel.

[IEV number 191-04-01]

Тематики

- безопасность в целом

- безопасность гидротехнических сооружений

- безопасность машин и труда в целом

- газораспределение

- надежность средств электросвязи

- надежность, основные понятия

Обобщающие термины

EN

DE

FR

повреждение

Повреждение любого элемента, разделения, изоляции или соединения между элементами, не являющихся неповреждаемыми по МЭК 60079-11 [8], при проведении испытаний на искробезопасность.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006]

Тематики

EN

повреждение (цепи, линии, устройства)

-

[Интент]

Тематики

- выключатель автоматический

- релейная защита

- электротехника, основные понятия

EN

разлом

—

[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

EN

fault

A fracture or a zone of fractures along which there has been displacement of the sides relative to one another parallel to the fracture. (Source: BJGEO)

[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

Тематики

EN

DE

FR

сбой

Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора.

[ ГОСТ 27.002-89]

[ОСТ 45.153-99]

[СТО Газпром РД 2.5-141-2005]

сбой

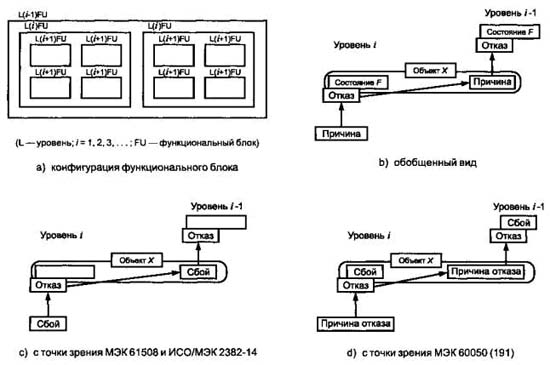

Ненормальный режим, который может вызвать уменьшение или потерю способности функционального блока выполнять требуемую функцию.

Примечание

МЭС 191-05-01 определяет «сбой» как состояние, характеризуемое неспособностью выполнить необходимую функцию, исключая неспособности, возникающие во время профилактического ухода или других плановых мероприятий, либо в результате недостатка внешних ресурсов. Иллюстрация к этим двум точкам зрения показана на рисунке [ ИСО / МЭК 2382-14-01-10].

[ ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007]

Тематики

- газораспределение

- надежность средств электросвязи

- надежность, основные понятия

Обобщающие термины

EN

сброс

Разрывное нарушение, при котором сместитель падает в сторону опущенного крыла (висячее крыло опущено относительно лежачего).

[ Словарь геологических терминов и понятий. Томский Государственный Университет]

Тематики

- геология, геофизика

Обобщающие термины

EN

сверхток

Любой ток, превышающий номинальный

МЭК 60050(441-11-06).

[ ГОСТ Р 50030. 1-2000 ( МЭК 60947-1-99)]

[ ГОСТ Р 50345-99( МЭК 60898-95)]

сверхток

Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток.

Сверхток представляет собой любой электрический ток, величина которого превышает номинальный ток какого-либо элемента электроустановки здания или используемого в ней электрооборудования, например: номинальный ток электрической цепи, допустимый длительный ток проводника, номинальный ток автоматического выключателя и т. д. В нормативной и правовой документации различают два основных вида сверхтока – ток перегрузки и ток короткого замыкания.

Появление сверхтока в каком-либо элементе электроустановки здания может привести к его перегреву, возгоранию и, как следствие, к возникновению пожара в здании. Поэтому в электроустановках зданий выполняют защиту от сверхтока.

[ http://www.volt-m.ru/glossary/letter/%D1/view/59/]

сверхток

сверхток в электротехническом изделии

Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электротехнического изделия (устройства).

[ ГОСТ 18311-80]

сверхток

Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток.

Примечание - Для проводников номинальный ток считается равным длительному допустимому току.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009]

Сверхток может оказывать или может не оказывать вредные воздействия в зависимости от его величины и продолжительности. Сверхтоки могут возникать в результате перегрузок в электроприемниках или при повреждениях, таких как короткие замыкания или замыканиях на землю

[ ГОСТ Р 50571. 1-2009 ( МЭК 60364-1: 2005)]

сверхток

Любой ток, превышающий номинальное значение. Для проводов номинальным значением является допустимый ток.

[ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007]

EN

overcurrent

electric current exceeding the rated electric current

NOTE – For conductors, the rated current is considered as equal to the current-carrying capacity

[IEV number 826-11-14]

over-current

<>current exceeding the rated current

<>[IEC 61095, ed. 2.0 (2009-02)]

over-current

electric current the value of which exceeds a specified limiting value

[IEV number 151-15-28]

[IEV number 442-01-20]

FR

surintensité, f

courant électrique supérieur au courant électrique assigné

NOTE – Pour des conducteurs, on considère que le courant assigné est égal au courant admissible.

[IEV number 826-11-14]

surintensité

courant supérieur au courant assigné

[IEC 61095, ed. 2.0 (2009-02)]

[IEV number 442-01-20]

surintensité, f

courant électrique dont la valeur dépasse une valeur limite spécifiée

[IEV number 151-15-28]

The design of LV installations leads to basic protection devices being fitted for three types of faults:

-

overloads

-

short-circuits

-

insulation faults

Низковольтные электроустановки должны быть оснащены устройствами защиты трех типов:

-

от перегрузки;

-

от короткого замыкания;

- от токов утечки.

[Перевод Интент]

Примечание.

Слово fault в данном случае пришлось опустить, поскольку:

- его нельзя перевести как "неисправность", т. к. возникновение перегрузки ( overload) не является неисправностью;

- его нельзя перевести как "сверхток", т. к. ток утечки не является сверхтоком.

The chosen switchgear must withstand and eliminate faults at optimised cost with respect to the necessary performance.

[Schneider Electric]

Выбранная аппаратура распределения должна иметь такие характеристики, чтобы рентабельно выдерживать и ограничивать сверхтоки.

[Перевод Интент]

Тематики

Синонимы

EN

DE

FR

ток повреждения

Ток, возникающий в результате пробоя или перекрытия изоляции.

[ ГОСТ Р 51321. 1-2000 ( МЭК 60439-1-92)]

ток повреждения

Ток, который протекает через данную точку повреждения в результате повреждения изоляции.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009]

EN

fault current

current resulting from an insulation failure, the bridging of insulation or incorrect connection in an electrical circuit

[IEC 61439-1, ed. 2.0 (2011-08)]

fault current

current which flows across a given point of fault resulting from an insulation fault

[IEV number 826-11-11]

FR

courant de défaut

courant résultant d'un défaut de l'isolation, du contournement de l’isolation ou d’un raccordement incorrect dans un circuit électrique

[IEC 61439-1, ed. 2.0 (2011-08)]

courant de défaut, m

courant s'écoulant en un point de défaut donné, consécutivement à un défaut de l'isolation

[IEV number 826-11-11]

Тематики

EN

DE

- Fehlerstrom, m

FR

- courant de défaut, m

3.7.2 повреждение (fault): Повреждение любого элемента, разделения, изоляции или соединения между элементами, не являющимися по настоящему стандарту не повреждаемыми, от которых зависит искробезопасность цепи.

Источник: ГОСТ Р 52350.11-2005: Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь "I" оригинал документа

3.16 неисправность (fault): Состояние объекта, характеризующееся неспособностью исполнять требуемую функцию, исключая время профилактического технического обслуживания или других запланированных действий, или простои из-за недостатка внешних ресурсов

Примечание - Неисправность часто является результатом отказа объекта, но может существовать и без отказа.

Источник: ГОСТ Р 51901.6-2005: Менеджмент риска. Программа повышения надежности оригинал документа

3.6 неисправность (fault): Состояние элемента, характеризующееся неспособностью исполнять требуемую функцию, исключая период технического обслуживания, ремонта или других запланированных действий, а также из-за недостатка внешних ресурсов.

Примечание - Неисправность часто является результатом отказа элемента, но может существовать и без предшествующего отказа.

Источник: ГОСТ Р 51901.5-2005: Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности оригинал документа

3.5 неисправность (fault): Состояние объекта, когда один из его элементов или группа элементов проявляют признаки деградации или нарушения работы, что может привести к отказу машины.

Примечания

1 Неисправность часто является следствием отказа, но может иметь место и при его отсутствии.

2 Состояние объекта не рассматривают как неисправное, если оно возникло вследствие запланированных процедур или нехватки внешних ресурсов.

Источник: ГОСТ Р ИСО 13379-2009: Контроль состояния и диагностика машин. Руководство по интерпретации данных и методам диагностирования оригинал документа

3.3 неисправность (fault): Состояние объекта, при котором он не способен выполнять требуемую функцию, за исключением такой неспособности при техническом обслуживании или других плановых мероприятиях или вследствие нехватки внешних ресурсов.

Примечания

1 Неисправность часто является следствием отказа объекта, но может иметь место и без него.

2 В настоящем стандарте термин «неисправность» используется наряду с термином «отказ» по историческим причинам.

Источник: ГОСТ Р 51901.12-2007: Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов оригинал документа

3.1.30 ошибка (fault): Разность между погрешностью весоизмерительного датчика и основной погрешностью весоизмерительного датчика (см. 3.1.34).

Источник: ГОСТ Р 8.726-2010: Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний оригинал документа

3.6 дефект (fault): Неисправность или ошибка в компоненте технического обеспечения, программного обеспечения или системы

[МЭК 61513, пункт 3.22]

Примечание 1 - Дефекты могут подразделяться на случайные, например, в результате ухудшения аппаратных средств из-за старения, и систематические, например, ошибки в программном обеспечении, которые вытекают из погрешностей проектирования.

Примечание 2 - Дефект (в особенности дефект проекта) может остаться необнаруженным в системе до тех пор, пока не окажется, что полученный результат не соответствует намеченной функции, то есть возникает отказ.

Примечание 3 - См. также «ошибка программного обеспечения» и «случайный дефект».

Источник: ГОСТ Р МЭК 62340-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Требования по предотвращению отказов по общей причине оригинал документа

3.2 неисправность (fault): Состояние объекта, когда один из его элементов или группа элементов проявляет признаки деградации или нарушения работы, что может привести к отказу машины.

Примечание - Неисправность может привести к отказу.

Источник: ГОСТ Р ИСО 17359-2009: Контроль состояния и диагностика машин. Общее руководство по организации контроля состояния и диагностирования оригинал документа

3.17 дефект (fault): Неисправность или ошибка в компоненте технического обеспечения, программного обеспечения или системы.

[МЭК 61513, пункт 3.22]

Источник: ГОСТ Р МЭК 60880-2010: Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А оригинал документа

3.6.1 сбой (fault): Ненормальный режим, который может вызвать уменьшение или потерю способности функционального блока выполнять требуемую функцию.

Примечание - МЭС 191-05-01 определяет «сбой» как состояние, характеризуемое неспособностью выполнить необходимую функцию, исключая неспособности, возникающие во время профилактического ухода или других плановых мероприятий, либо в результате недостатка внешних ресурсов. Иллюстрация к этим двум точкам зрения показана на рисунке 4 [ИСО/МЭК 2382-14-01-10].

Источник: ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007: Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения оригинал документа

3.22 дефект (fault): Дефект в аппаратуре, программном обеспечении или в компоненте системы (см. рисунок 3).

Примечание 1 -Дефекты могут быть результатом случайных отказов, которые возникают, например, из-за деградации аппаратуры в результате старения; возможны систематические дефекты, например, в результате дефектов в программном обеспечении, возникающих из-за ошибок при проектировании.

Примечание 2 - Дефект (особенно дефекты, связанные с проектированием) может оставаться незамеченным, пока сохраняются условия, при которых он не отражается на выполнении функции, т.е. пока не произойдет отказ.

Примечание 3 - См. также «дефект программного обеспечения».

Источник: ГОСТ Р МЭК 61513-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования оригинал документа

4.10.1 ошибка (fault): Разность между погрешностью показаний и погрешностью прибора.

Источник: ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011: Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > fault

15 management information

- управленческая информация

- административная [управленческая] информация

административная [управленческая] информация

—

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

EN

управленческая информация

Информация, которая используется для поддержки принятия решений руководителями. Управленческая информация часто автоматически создается системами, поддерживающими различные Процессы управления ИТ-услугами. Управленческая информация часто включает значения ключевых показателей эффективности, такие как «Процент изменений, приводящих к Инцидентам», или «процент решений с первого раза».

[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

EN

management information

Information that is used to support decision making by managers. Management information is often generated automatically by tools supporting the various IT service management processes. Management information often includes the values of key performance indicators, such as ‘percentage of changes leading to incidents’ or ‘first-time fix rate’.

[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

Понятие управленческой информации

Информация представляет собой отражение в сознании человека характеристик окружающего мира, зафиксированное впоследствии на материальных и иных носителях. Она имеет количественные и качественные характеристики, может воспроизводиться, покупаться и продаваться.

Под управленческой информацией понимается совокупность сведений, о процессах, протекающих внутри организации и в ее окружении, уменьшающих неопределенность управления и принятия решений.

Поэтому управленческая деятельность начинается со сбора, накопления и переработки информации, составляющей ее основу. Если необходимые для управления сведения в составе информации отсутствуют, она является познавательной; если же сообщения вообще не несут информации, они называются «шумом».

Потребность в управленческой информации определяется содержанием и повторяемостью решаемых задач; пониманием их людьми; имеющимися у последних знаниями, опытом, образованием — чем они выше, тем меньше сотрудники нуждаются в дополнительной информации.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Информацию можно классифицировать по ряду позиций, в частности:

- по носителям (электронные, вещественные и т.п.);

- по направлению движения (входящая и исходящая);

- по источнику (внешняя и внутренняя);

- по содержанию (экономическая, правовая, техническая и пр.);

- по спектру применимости (одноцелевая связана с решением одной конкретной проблемы; многоцелевая — нескольких различных);

- по назначению (отчетная служит для анализа; оперативная — для корректировки деятельности организации; отчетная информация бывает статистической, собираемой в определенные сроки в стандартной форме и частично предоставляемой государственным органам, и не статистической);

- по возможности закрепления и хранения (фиксируемая на носителях информация может храниться практически бесконечно, не подвергаясь при этом искажению, свидетельством чего являются наскальные надписи и рисунки; не фиксируемая хранится некоторое время в памяти людей, а затем постепенно стирается и исчезает);

- по роли в управлении (основная информация имеет важное значение; вспомогательная самостоятельного значения не имеет);

- по степени готовности для использования (первичная информация представляет собой совокупность несистематизированных данных, полученных непосредственно из их источника и содержащих много лишнего, ненужного; промежуточная информация несет сведения, прошедшие через процесс предварительной «очистки» и систематизации, позволяющий решить вопрос о конкретных направлениях и способах их дальнейшего использования; конечная информация дает возможность принимать обоснованные управленческие решения; промежуточная и конечная информация является, таким образом, вторичной, производной);

- по степени важности (особо важная, включающая сведения, необходимые для выполнения задачи, например, указания, предписания, инструкции; желательная, без которой, однако, можно обойтись — об итогах работы, перспективах на будущее, внутренней жизни и т.п.);

- по полноте (частичная информация может использоваться лишь в совокупности с другой; комплексная дает всесторонне исчерпывающие сведения об объекте и позволяет непосредственно принимать любые решения);

- по предназначению (универсальная информация необходима для решения любых задач; функциональная — родственных; индивидуализированная — данной, конкретной, уникальной проблемы);

- по характеру потребления (постоянная информация требуется в неизменной форме в течение длительного времени, например, законодательные акты, нормативы; она фиксируется на более стойких носителях и должна быть общедоступной; переменная используется в течении короткого срока, а часто бывает одноразовой);

- по степени надежности (достоверная и вероятностная информация; характер последней может быть обусловлен принципиальной невозможностью получить от существующего источника надежные сведения, поскольку имеющиеся методы, не позволяют это сделать; неизбежными искажениями при их передаче, заведомым распространением изначально ложных сведений);

- по способам распространения (устная, письменная и комбинированная информация); форма передачи информации оказывает большое психологическое воздействие, например, устная информация, как правило, эффективнее письменной.

Специфической разновидностью управленческой информации являются слухи. Они представляют собой продукт творчества людей, пытающихся объяснить сложную эмоционально значимую для них ситуацию при отсутствии или недостатке официальных сведений. При этом, исходная версия, кочуя от одного работника к другому, дополняется и корректируется до тех пор, пока не сформируется вариант, в целом устраивающий большинство. Достоверность этого варианта зависит не только от истинности исходного, но от потребностей и ожиданий аудитории, а поэтому может колебаться в диапазоне от 0 до 80—90%.

Поскольку большинство людей склонно считать, что слухи исходят из источников, достойных доверия, руководство организаций на Западе часто применяют их для распространяя сведений, которые по тем или иным причинам не могут быть преданы официальной огласке. В то же время доверием людей слухам пользуются и участники конфликтов, стремящиеся недобросовестными приемами склонить окружающих на свою сторону.

Работники представляют ложную информацию также из желания показать себя с лучшей стороны, скрыть ошибки, застраховаться от возможных конфликтных ситуаций и неприятностей. Причинами этого могут быть: неразумные распоряжения и излишняя строгость руководства, его чрезмерное вмешательство в выполняемую работу, излишне жесткий контроль, стремление руководителей сваливать вину на подчиненных; отсутствие регламентов, критериев достоверной информации, неэффективность системы ее проверки и оценки.

Исследования показывают, что от 50 до 90% рабочего времени менеджер тратит на обмен информацией, происходящий в процессе совещаний, собраний, бесед, встреч, переговоров, приема посетителей и пр. И это — жизненная необходимость, поскольку информация сегодня превратилась в важнейший ресурс социально-экономического, технического, технологического развития любой организации.

Без информации невозможна совместная работа в условиях разделения труда. Обладание информацией означает обладание реальной властью, и поэтому лица, причастные к ней, стремятся ее утаивать, чтобы впоследствии на ней спекулировать — ведь нехватка информации, как впрочем и избыток ненужной, дезориентирует любую хозяйственную деятельность.

Существует прямая связь между информированностью и степенью удовлетворения трудом. Так, хорошо информированные сотрудники довольны своей работой в 68 случаях из 100, а плохо информированные — только в 41.

[ Источник]

Управленческая информация — основа эффективной работы менеджера

Глобальные изменения в сфере информационных технологий, произошедшие за последние несколько десятилетий, превратили информационный ресурс любой организации в ее главное богатство, а владение соответствующей информацией — обязательным условием эффективного управления.

Управленческая информация — это комплекс знаний, которые использует менеджер в процессе разработки и принятия управленческих решений. Данная информация может быть как объективной (документы, подтвержденные факты), так и субъективной (предположения, суждения, мнения).

Среди основных характеристик управленческой информации выделяют следующие:

- объем — избыточность, достаточность и недостаточность информации;

- достоверность — зависит от принципов документооборота в организации и времени прохождения информации к получателю;

- стоимость — определяется уровнем затрат ресурсов, необходимых для принятия обоснованного управленческого решения;

- насыщенность — баланс между полезной (относится непосредственно к объекту управления) и фоновой (служит для лучшего восприятия полезной) информацией;

- открытость — возможность предоставления информации заинтересованным группам лиц, с которыми предприятие взаимодействует в процессе своей работы;

- ценность — степень соответствия информации ценностным ориентирам функционирования организации.

Следует отметить, что информация и данные — это разные понятия. Данные формируются из набора случайных несвязанных фактов, которые регистрируются на различных носителях. Когда же эти данные отбираются, систематизируются и обобщаются, получается информация.

Специалисты определили 4 способа выработки управленческой информации:

- Самонаблюдение — собственные источники информации менеджера: образование, квалификация и опыт, приобретенные знания.

- Взаимодействие — общение с людьми, в процессе которого происходит взаимный обмен полезной информацией.

- Сообщения — письма, отчеты, внутренняя документация и специально организованные исследования.

- Анализ — выработка информации путем использования методов и экономико-математических моделей принятия управленческих решений.

Управляя информацией и преобразовывая ее в базу корпоративных знаний организации, менеджеру не стоит забывать о том, что все информационные источники в определенной степени зависят от человеческого фактора. Чтобы факты не превратились в суждения, а отвечали основным принципам эффективной управленческой информации, данные должны обрабатываться на месте их возникновения. Следовательно, необходимо сформировать перечень источников, из которых будут поступать требуемые данные.

[ Источник]

Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > management information

16 gage

- поверять

- периферийный ряд зубьев шарошки

- номер сита

- манометр

- контрольно-измерительный инструмент

- калибр (металлургия)

- измеритель

- диаметр (бурового долота)

- датчик (металлургия)

- датчик

датчик

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (по РМГ 29).

[ ГОСТ Р 51086-97]

датчик

Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию).

Примечания

1. Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерений, принимающего его сигналы.

2. В области измерений ионизирующих излучений применяют термин детектор.

Пример. Датчики запущенного метеорологического радиозонда передают измерительную информацию о температуре, давлении, влажности и других параметрах атмосферы.

[РМГ 29-99]

датчик

Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы.

[РД 01.120.00-КТН-228-06]

датчик

Первичный преобразователь, в котором изменения значений выходного воздействия или сигнала с заданной точностью соответствуют изменениям значений входного воздействия или сигнала.

[Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 107. Теория управления.

Академия наук СССР. Комитет научно-технической терминологии. 1984 г.]

КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация по виду выходных величин

Классификация по измеряемому параметру

- Датчики давления

- Датчики расхода

- Уровня

- Температуры

- Датчик концентрации

- Радиоактивности (также именуются детекторами радиоактивности или излучений)

- Перемещения

- Положения

- Фотодатчики

- Датчик углового положения

- Датчик вибрации

- Датчик механических величин

- Датчик дуговой защиты

Классификация по принципу действия

- Оптические датчики (фотодатчики)

- Магнитоэлектрический датчик (На основе эффекта Холла)

- Пьезоэлектрический датчик

- Тензо преобразователь

- Ёмкостной датчик

- Потенциометрический датчик

- Индуктивный датчик

Классификация по характеру выходного сигнала

Классификация по среде передачи сигналов

Классификация по количеству входных величин

Классификация по технологии изготовления

[ http://omop.su/article/49/74929.html]

Тематики

- автоматизация, основные понятия

- датчики и преобразователи физических величин

- метрология, основные понятия

- средства автоматизации прочие

Обобщающие термины

EN

датчик

Элемент (первичный преобразователь) измерит., сигнального регулир. или управл. устрва системы, преобраз. контролир. величину (давление, темп-ру, частоту, скорость, перемещение, напряжение, электрич. ток и т.п.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации, а также для воздействия им на управляемые процессы. В состав д. входит воспринимающий (чувствит.) орган и один или неск. промежут. преобразователей. Часто д. состоит только из одного воспринимающего органа (напр., термопара, тензодатчик и др.).